さあ!

お待ちかねの大津絵がやって参りました。

みなさんはどうかわかりませんが、私はずっと楽しみにしていたのです!

ここで、大津絵について少し解説を。

大津絵とは、今からおよそ340年昔(江戸初期)、東海道五十三次の大津の宿場(大津の追分、大谷)で軒を並べ、街道を行き交う旅人等に縁起物として神仏画を描き売ったのがその始まりです。

1804 〜1829年には「大津絵十種」と呼ばれる代表的画題が確定され、画題は増え続け、幕末には最盛期を迎えましたが、画題の簡略化に伴って減少し、現在では百余種とされています。

名も無き画工たちが書き始めたのが始まりで、その多くの絵柄は風刺、教訓の意味を持っています。

画風は、他の絵画にはない独自の力強さを感じる筆の趣を持っています。

また多くの色を使用せずシンプルながらも、アクセントカラーがオレンジなど、どこかポップな印象があります。神仏や人物、ひょうたんや動物のサルなどがユーモラスなタッチで描かれ、道歌が添えられています。

(−大津絵美術館サイトより引用しました)

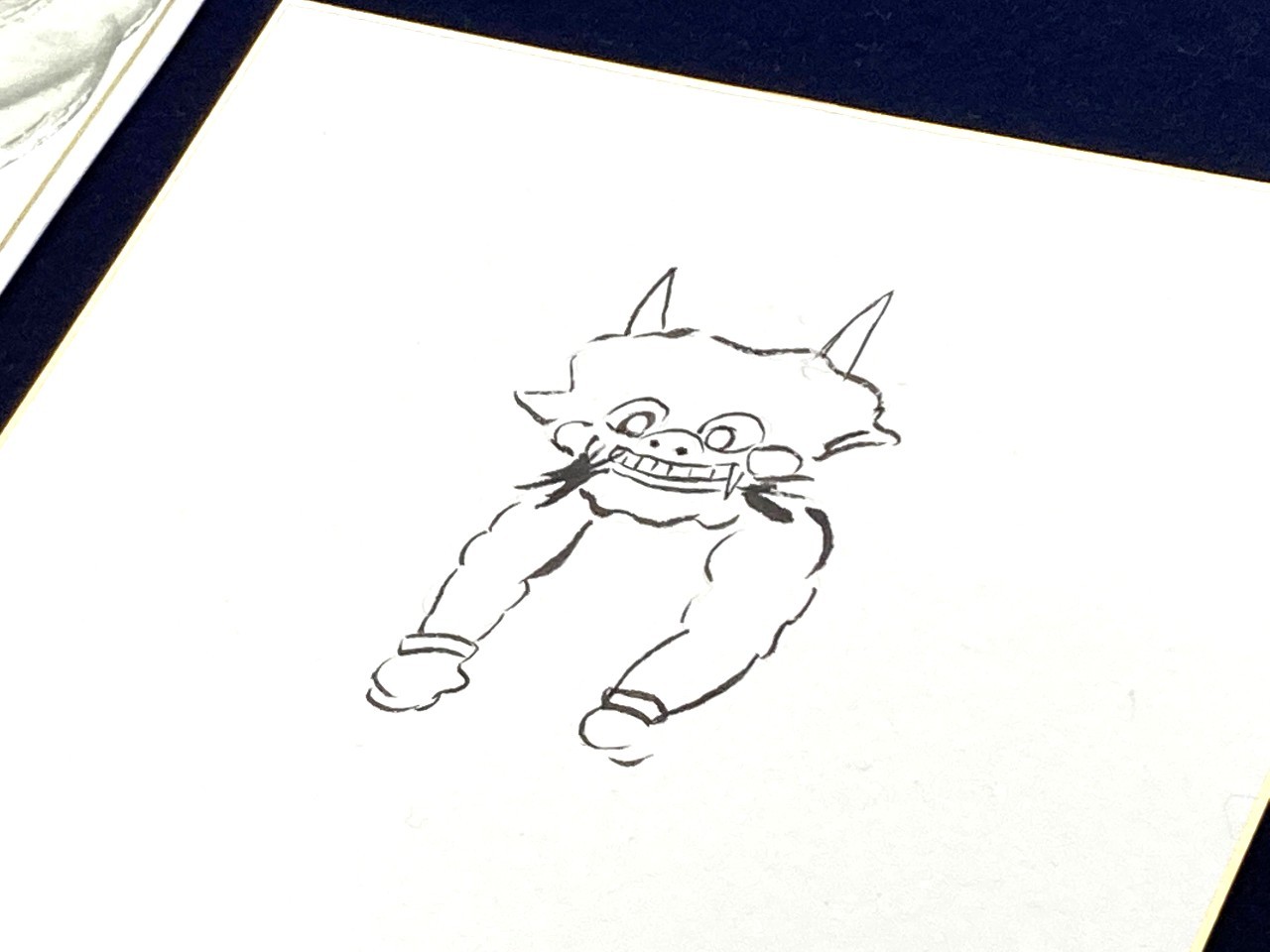

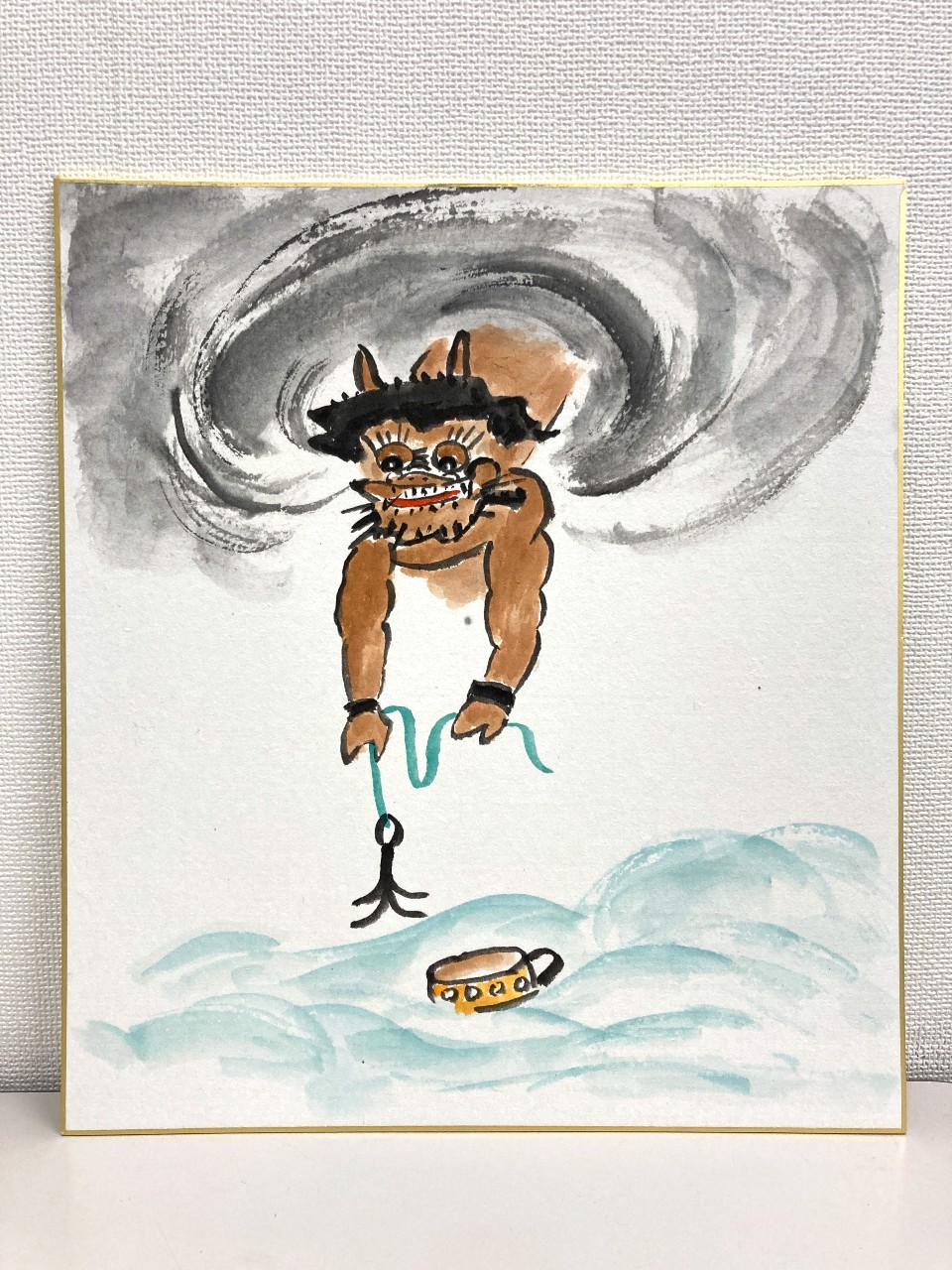

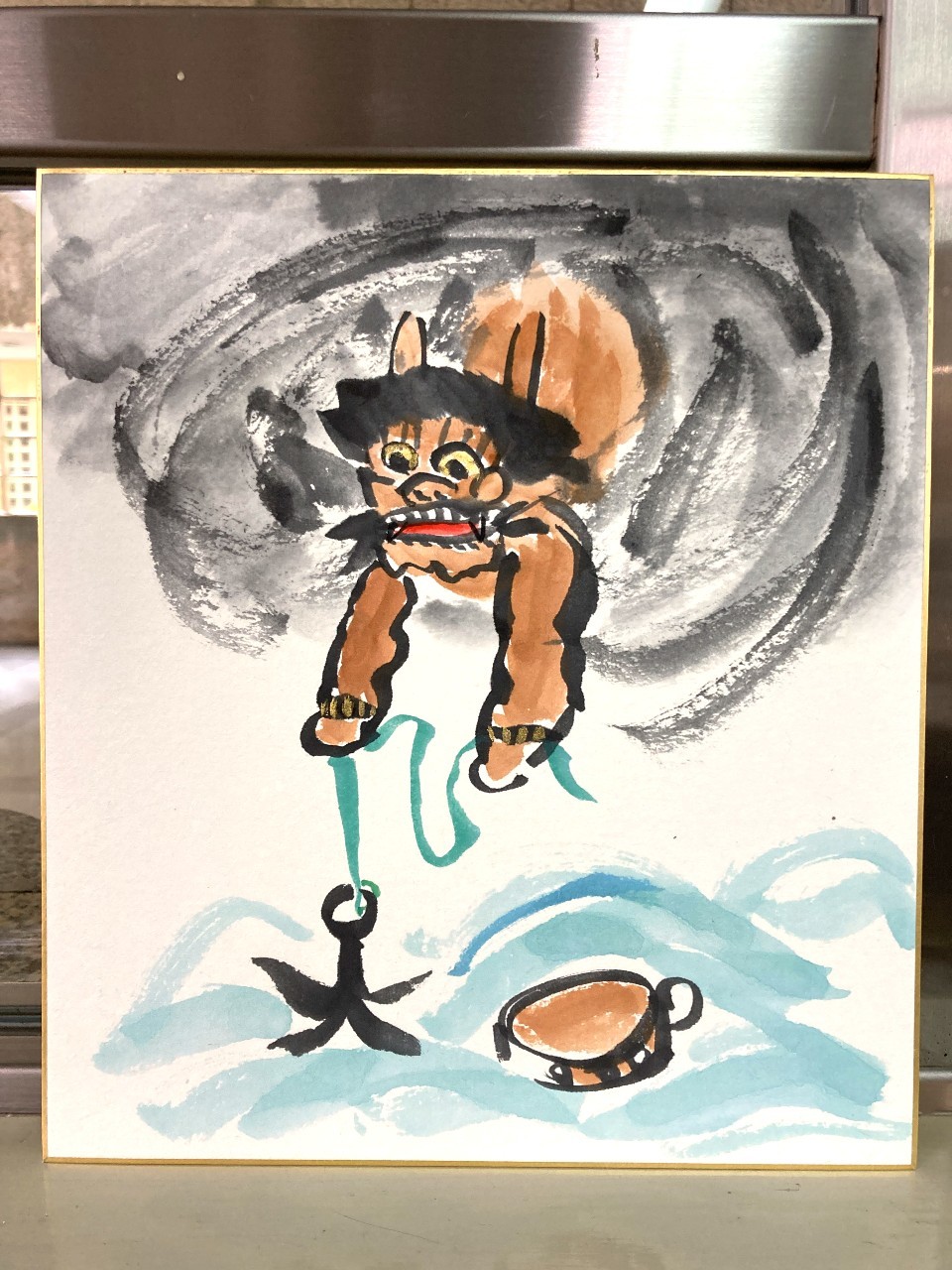

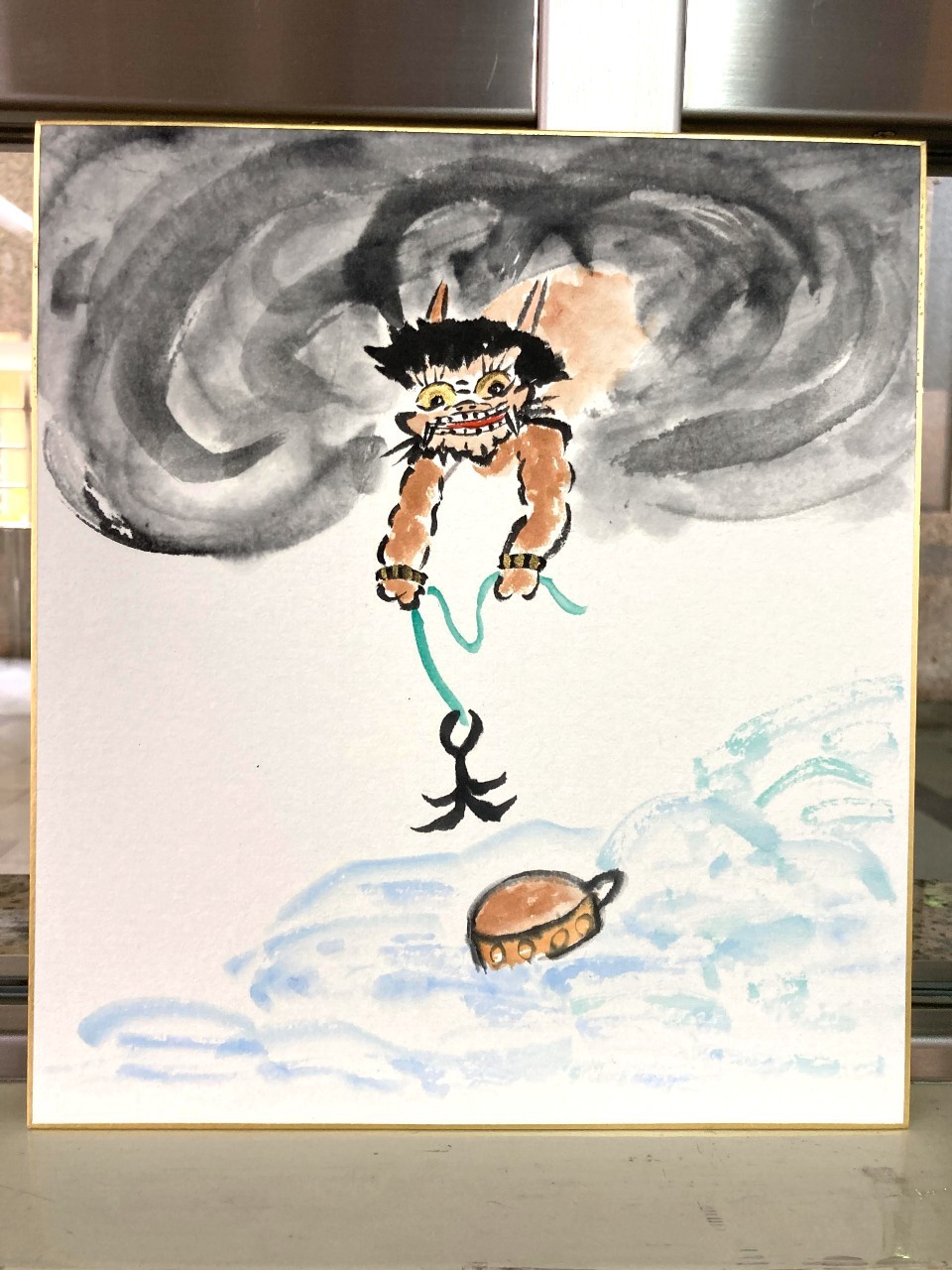

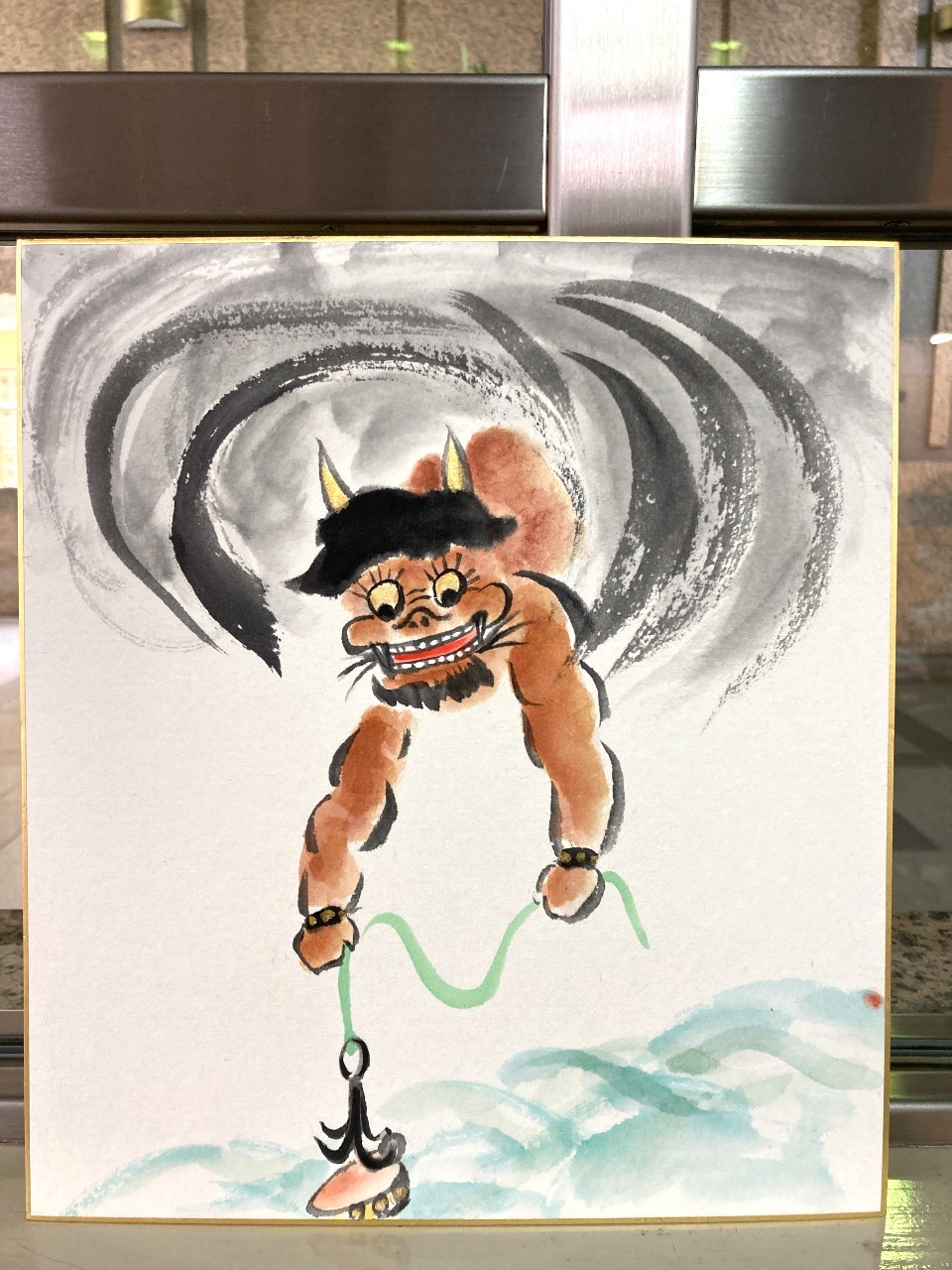

今回、7月の画題として選ばれたのは、上記「大津絵十種」の1つとされる『雷公の太鼓釣り』です。

これは、雷さまが太鼓を落として慌てて吊り上げようとする図です。

この絵には「熟練したものでも時に失敗する」(類:猿も木から落ちる)という教訓と、シンプルに『雷除け」といった効能が込められているそうです。

大津絵は、先日の「絵が苦手な人の4大NG」を無視してもよいジャンルの絵画です。

下手ウマの元祖とも言えそうな、自由でのびのびした画風が大津絵の魅力だからです。

玉麗先生曰く、「私の絵は真面目できっちりしているので、たまには肩の力を抜いて気楽に描ける大津絵で楽しんで頂きたい」とのこと。

どの教室でも笑い声が上がる今回の作品。

楽しみにしています。

(雪)