3月3日の日曜日、御朱印帳でおなじみ京都に住む友人Hと会いました。今年はじめてのお出かけです。

今回の予定は昨年末にすでに交わされていたものでした。そんなに先のスケジュールを決めるなんて、私にとっては珍しいこと。

お察しのとおり、事前に「予約」が必要な場所へ行くための約束だったのです。

3か月も前からの予約が必要な場所とは?

京阪の七条駅で待ち合わせた私たちは、まず本日最初の目的地へ向かいました。

どこかわかりますか?

駅名がヒントですが、ここは千体の千手観音像でおなじみ、三十三間堂です。

友人Hによると、毎年3月3日は、「春桃会」という法会が開催され、なんとこの日は無料開放なのです。入場料なしに、お堂の中へ入れるのです!

(以下、三十三間堂で頂いた案内文より引用します)

3月3日は、陽数の「3」が重なり、「おめでたい」とされる祝節 “重陽(重陽)”の一つです。今は、「桃の節句・ひな祭り」が全国的な習俗ですが、古来から「上巳(じょうし)」と呼ばれ禊ぎ(みそぎ)をして邪気厄災を払う斎日(さいじつ)とされていました。

この日に用いられる「桃」は「鬼恐木(きふぼく)」と呼ばれて、“悪災を除く仙果・聖樹”とされ、その実を食べるだけでなく、枝を軒先に刺して「厄除け」にしたり、花を酒水に浮かべて飲めば無病息災を得るという習俗もあります。

「三十三間堂」も3が重なることから、この祝節にちなんで“桃の法会”を行い、広く皆さまに開放して参詣各位の無病息災を祈ることと致しました。「光風、春を動かす」好季、東風の祥気をお感じ頂ければ幸いです。

なんて素敵で太っ腹なお祭りでしょうか。三十三間堂は、時々無性に行きたくなる場所ですが、さらに好きになりました。

私とHは、無料開放なんてありがたいねということで、お守りやおみくじを購入しました。3月3日のひな祭りということで、女性のための限定お守りだそうです。(おみくじは二人とも大吉!ありがとう!)

本堂は多くの人でごった返していました。本堂真ん中に千手観音様がいて、そこにはひな壇が飾られていました。新鮮な光景で可愛らしかったです。

千体の千手観音様の前にズラリと並ぶ二十八部衆のみなさんは、なかなか名前も役割も覚えられませんが、来るたびに「かっこいいなあ」と見とれてしまいます。中には、え?!というような変わり種の方もいて、楽しいです。

急がねば!予約が必要な場所は、ここではありません。

私たちは京都駅まで行って大急ぎでお昼を食べ、バスに飛び乗りました。バスに揺られて約1時間・・・ようやく到着したところは。

写真を見て想像してみてください。

京都駅からバスで約1時間。嵐山にも近いこの場所は、「西芳寺」。通称「苔寺」です。

ここへはぶらりと立ち寄るということはできなくて、事前に予約が必要なお寺なのです。(参拝料3,000円も必要です)庭園の美しい苔や樹木などを守るためのルールなのだと思います。

苔がもっとも美しいのはやはり梅雨時でしょうが、今回の日に決定したのは、三十三間堂の桃の法会に合わせたことと、梅雨時はおそらく予約が取れないだろう、という理由からです。

西芳寺では、庭園の見学だけではなくて、本堂に案内されると本堂での参拝と、般若心経の唱和をしました。ちゃんとテキストがあってフリガナもふってありますがお経自体口にするのは生まれて初めてのこと。

大丈夫かな?!でも、いざ唱えてみると法事などで度々耳にしたことがあるせいか、意外にもすんなり馴染むことができました。言葉のリズム感が不思議と心地よく、時々間違えながらも無事唱和完了!ちょっと達成感がありますね。

そのあと、ほんのりと小雨の中、ゆっくりと庭園を見学しました。ベストシーズンではないので、苔たちの色あいはやや控えめな様子でしたが、アップダウンがあり池があり樹木が立派で素晴らしく、大切に管理されている場所なんだなという印象でした。

存在感の大きなお寺を2つも参拝したせいか、帰りのバスでは二人ともぐっすり寝込んで、三条で夜ご飯を食べて解散。

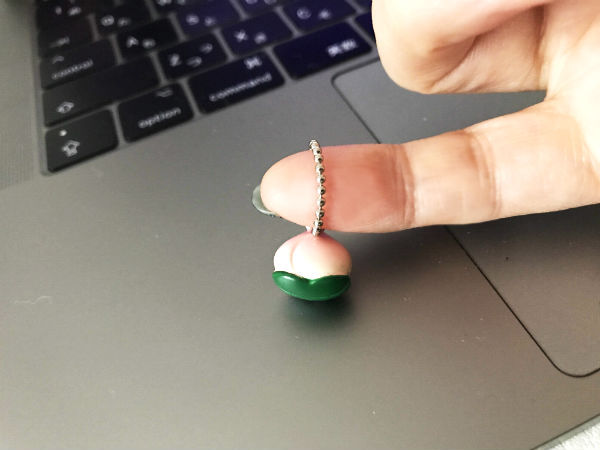

今回、Hはもともと持っていた初代御朱印帳と、私が昨年のクリスマスにプレゼントした「玉麗御朱印帳」まで持参してくれていました!かさばるのに、嬉しい気遣いをありがとう。

初代が全部埋まったら、2冊目の「玉麗御朱印帳」の第1ページ目は、どこか記念すべきお寺か神社へ出かけよう!ということになって、今からワクワクしています。

(雪)